En Hidalgo, el Día de Muertos no es solo una tradición: es un acto de amor, una afirmación de identidad y un puente que une generaciones. Cada año, del 31 de octubre al 2 de noviembre, las calles, los hogares y los panteones del estado se transforman en escenarios de respeto, color y memoria colectiva.

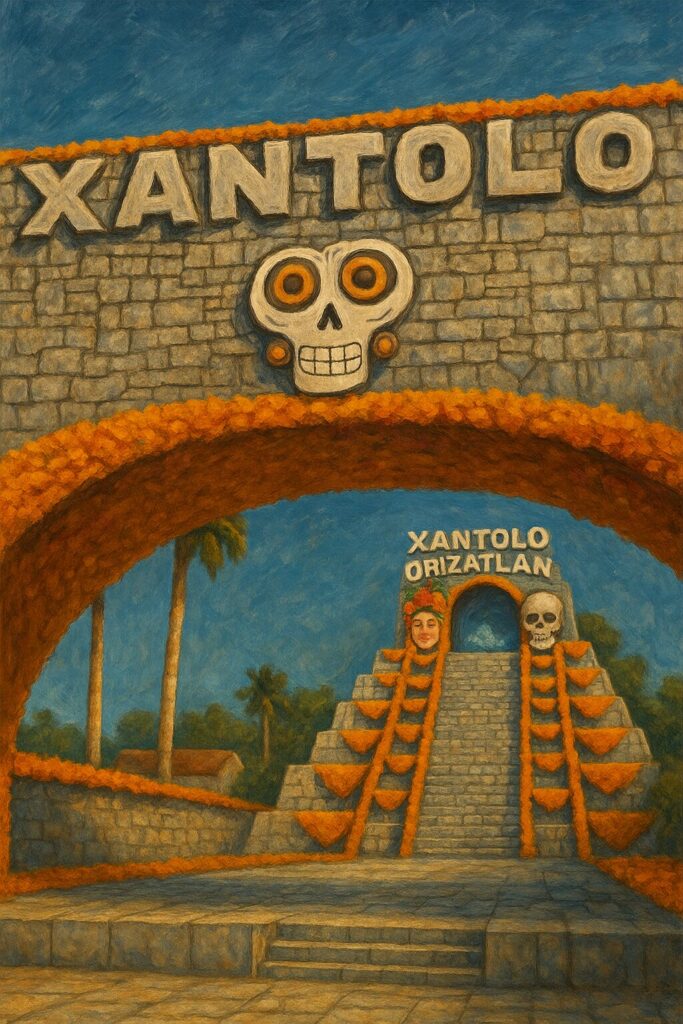

Desde la Huasteca hasta el Valle del Mezquital, el pueblo hidalguense conserva con orgullo su herencia. En Huejutla, el Xantolo resuena con el golpeteo de los tambores, las danzas y las máscaras que devuelven vida simbólica a los difuntos. En la Sierra Otomí-Tepehua, los altares se levantan con devoción: cubiertos de flores de cempasúchil, pan, frutas y los platillos que los seres queridos disfrutaban en vida.

Cada rincón se impregna del aroma del incienso y del resplandor de las velas que, como guías luminosas, abren el camino del regreso a las almas.

Más que una fecha en el calendario, el Día de Muertos es una herencia viva que reafirma el valor de la comunidad y el respeto por la historia. En tiempos donde las costumbres tienden a diluirse, Hidalgo ofrece un ejemplo de resistencia cultural: aquí, la memoria no se olvida, se celebra.

Reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, esta festividad adquiere en tierras hidalguenses un significado profundo y compartido. Aquí, la muerte no se llora, se honra; no se teme, se comprende. Es la otra cara de la vida, una que se recuerda entre flores, música y pan recién horneado.

El Día de Muertos en Hidalgo no solo mantiene viva una tradición: mantiene viva una forma de entender el mundo. Porque mientras alguien encienda una vela y pronuncie un nombre, los muertos seguirán caminando entre nosotros. En Hidalgo, la muerte no se aleja: camina a nuestro lado, vestida de cempasúchil y envuelta en el sonido de los tambores.